紀元前1600年頃の殷の時代から使われていた甲骨文字。

甲骨文字では、数字はどのように表されていたのでしょうか?

実は、用意された基本数字から、たし算やかけ算の考え方によって、新たな数字を生み出していくという手法が取られていました。

この記事では、基本数字の表し方や、基本数字を用いた新たな数字の表し方について解説します。

また、甲骨文字は漢字の祖先ということもあり、現在の漢数字に変化していく流れも必見です。

| 時代 | B.C.1600年頃 |

| 場所 | 中国 |

甲骨文字による数の表し方

紀元前1600年頃に始まった殷では、甲骨文字が使われていました。

(出典:National Museum of China, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

甲骨文字はもともと、卜占(亀の甲羅や牛の骨を火であぶり、そのひび割れ具合で神意を占うこと)の記録に用いられた文字で、数字も何種類か刻まれていました。

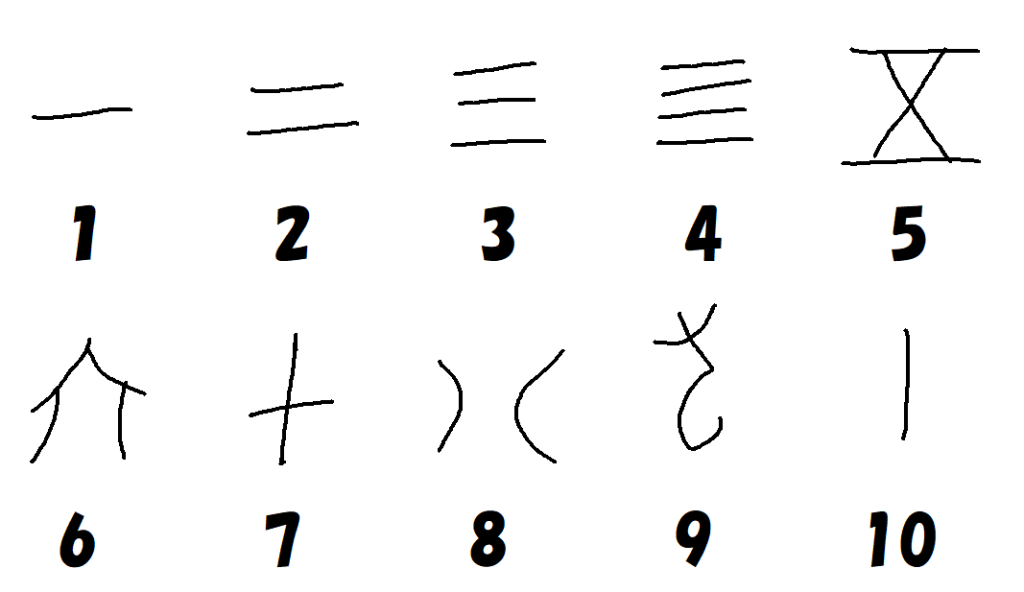

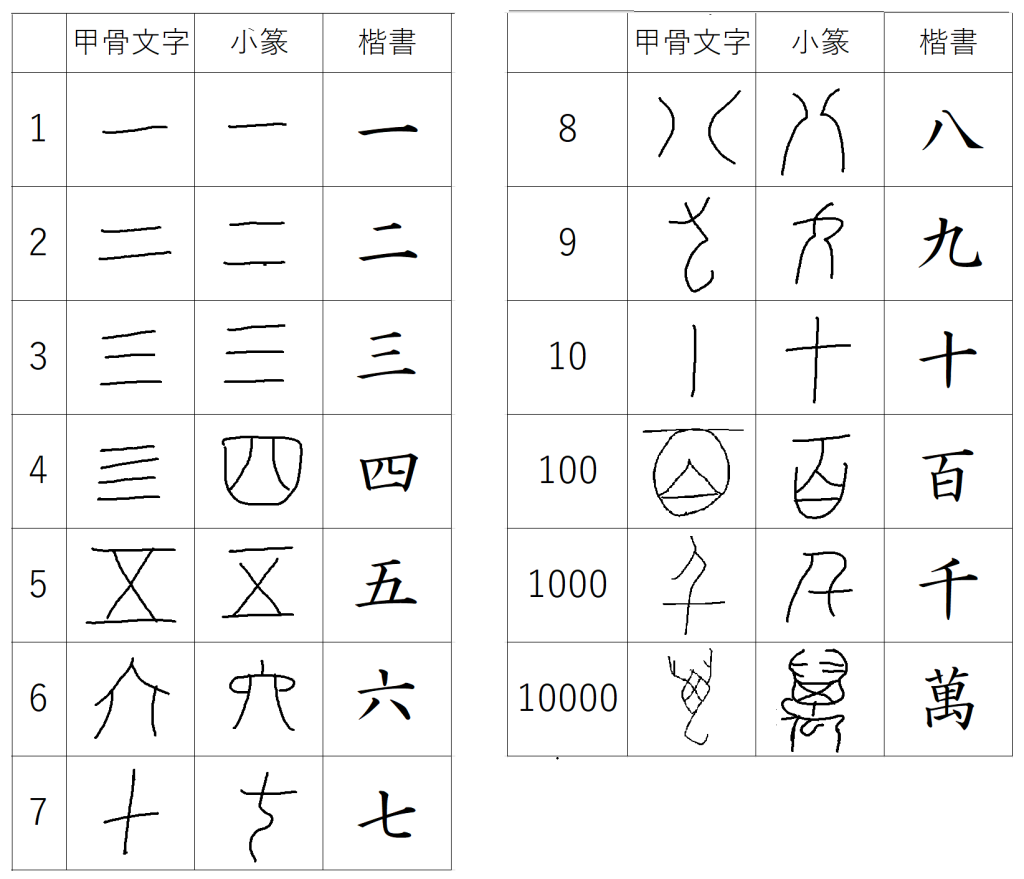

基本の数字は13種類

数の表し方には規則性が存在し、覚える必要がある基本の数字は13種類だけでした。

まずはよく使われる$~1~$から$~10~$の10種類。

固い甲羅や骨に刀で刻み付けるため、シンプルな文字が多いことがわかります。

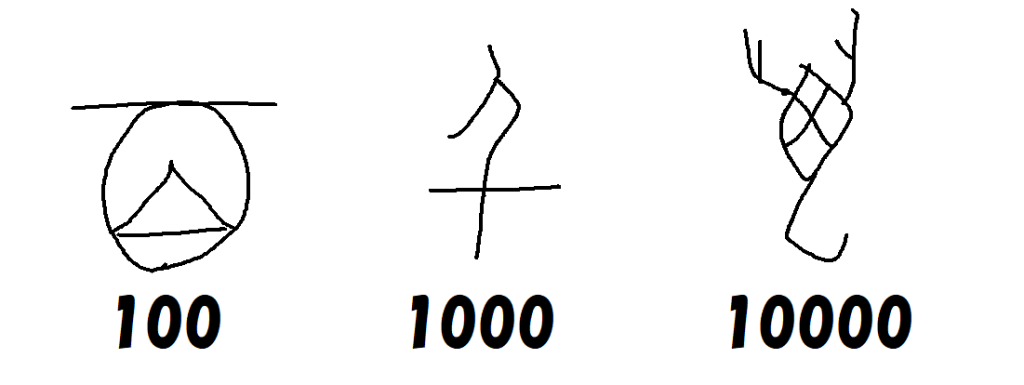

残り3種類の基本の数字は、$~100~$、$~1000~$、$~10000~$です。

使う頻度が少なかったことも影響しているのか、大きな数は複雑な文字となっています。

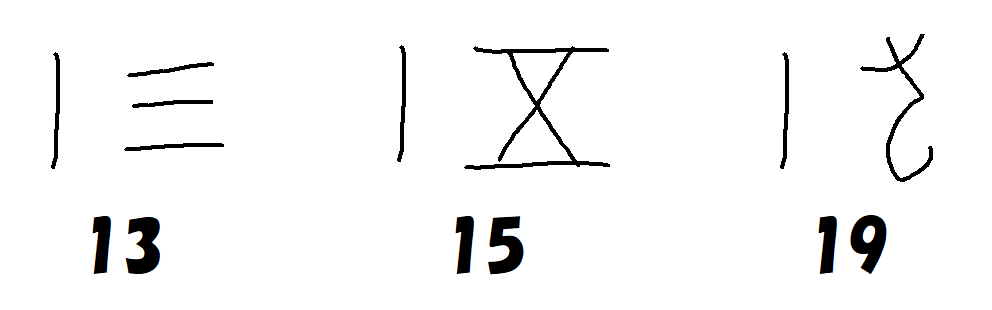

11~19は、10と1~9を並べて書く

$~10~$を表す数字と、$~1~$から$~9~$を表す数字を並べて書くことで、$~11~$から$~19~$を表すことができます。

具体的には、$~13=10+3~$や$~15=10+5~$、$~19=10+9~$のように分解し、並べて書くだけです。

古代エジプトのヒエログリフやバビロニアの楔形文字、インドのブラーフミー数字と同様、$~10~$を1つのまとまりとして見ていたところが四大文明における数字の共通点と言えます。

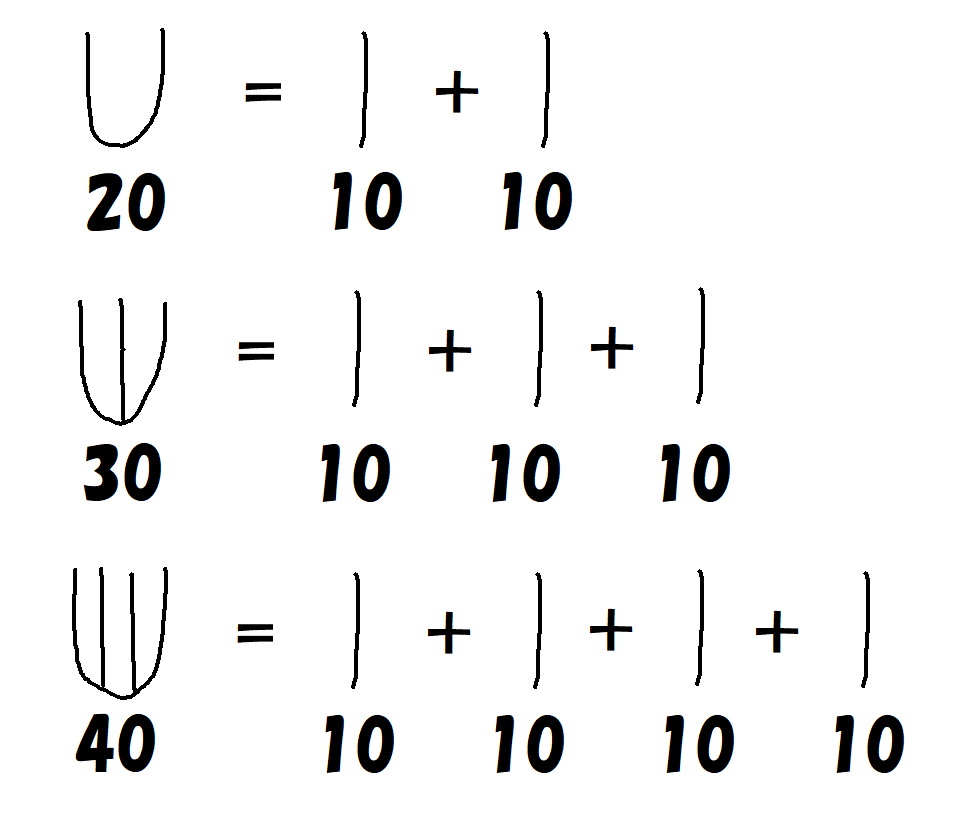

20,30,40はたし算による合字

甲骨文字では、ヒエログリフや楔形文字のように、$~20~$は$~10~$を表す縦棒を2本書いて表現するのですが、少しだけ異なる点があります。

それは、$~10~$を表す縦棒を2本繋げて、$~20~$という新しい数字を作ってしまう点です。

この考え方により、$~20~$、$~30~$、$~40~$は以下のような数字となりました。

この考え方は、インドのブラーフミー数字に近いものを感じます。

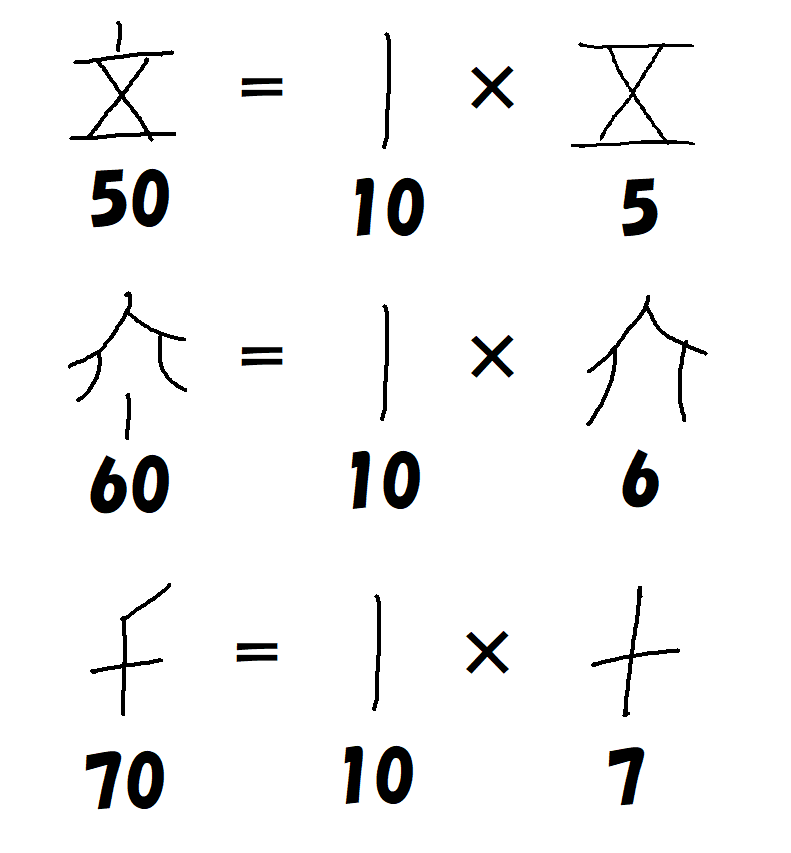

50,60,70,80,90はかけ算による合字

しかし、$~50~$以降になると、縦棒を5本以上並べることに抵抗があったのか、違うルールで数字を作ります。

そのルールとは、$~10~$を表す縦棒と$~5~$から$~9~$を表す数字を組み合わせて新たな数字を作るというものです。

すなわち、$~50=10+10+10+10+10~$ではなく、$~50=10 \times 5~$という考え方に変化します。

この考え方もインドのブラーフミー数字と同様。

地理的に近いことが影響しているのでしょうか‥‥。

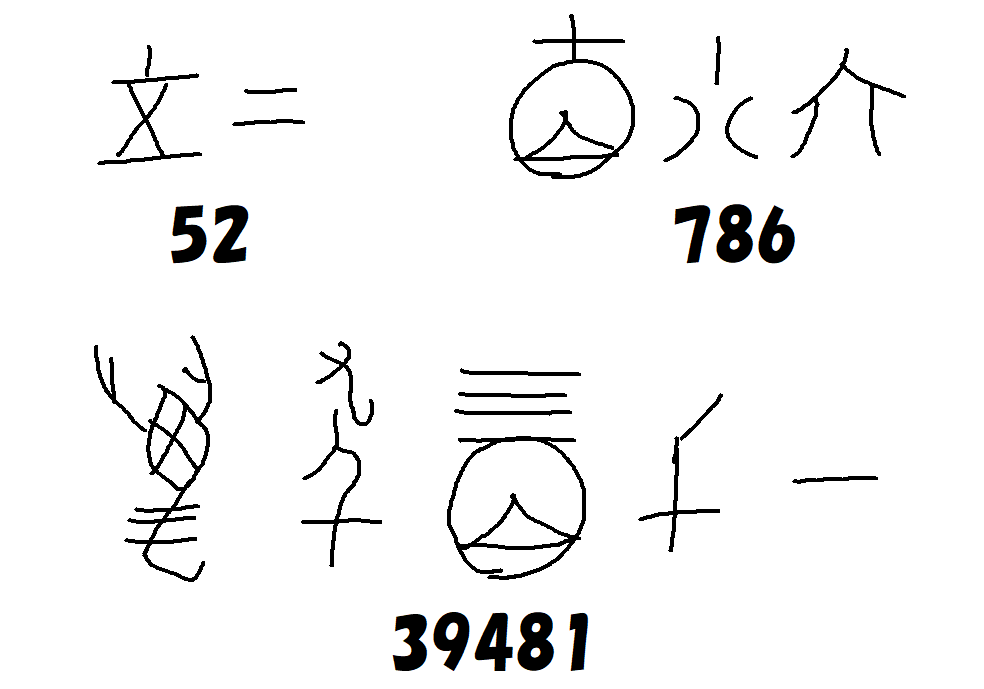

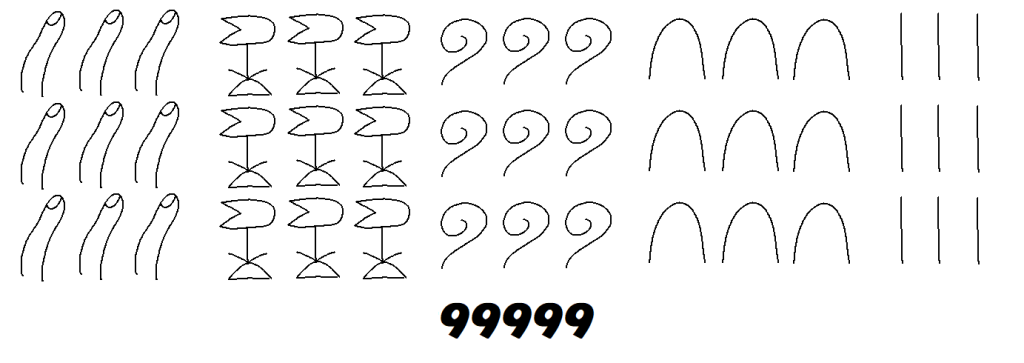

99999以下は最大5文字で表せる

以上の考え方で作った数字(合字)も基本数字と同様に1文字としてカウントすると、$~99999~$以下の数は最大5文字で表せます。

同じ5ケタの数でも、$~30000~$であれば1文字、$~30002~$であれば2文字というように、$~0~$の個数で必要な文字数が決まります。

必要な文字数=(ケタ数)-(0~の個数)

甲骨文字による数の表し方は、少ない文字数で大きな数も表せるという点で秀でていたと言えるでしょう。

古代エジプトの$~99999~$と比較すれば、甲骨文字の優秀さは一目瞭然です。

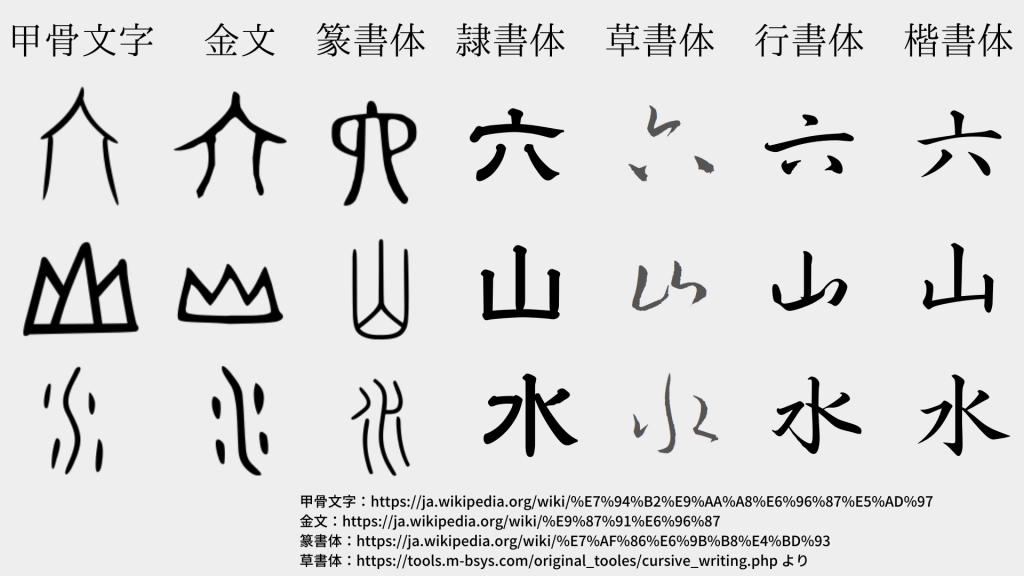

甲骨文字から楷書体へ

甲骨文字は、現在我々が使っている漢字(楷書体)の祖先にあたります。

どのような変化をしていったのでしょうか?

篆書や隷書を通して今の形へ

殷時代に誕生した甲骨文字は、表9のような流れで、隋時代に主流となる楷書体へと変化していきました。

| 甲骨文字 | 殷時代(B.C.16世紀頃~B.C.11世紀頃)に誕生。甲羅や骨に刻まれた。 |

| 金文 | 周時代(B.C.11世紀末~B.C.771)末期に誕生。甲骨文字よりも丸みを帯び、青銅器に刻まれた。 |

| 春秋・戦国時代(B.C.770~B.C.221)となり、金文が各地で様々な発展を遂げる。 | |

| 小篆 | 秦で使われていた篆書体の一種。紀元前221年、秦の始皇帝が中国国内の文字を小篆に統一。 |

| 隷書体 | 秦時代(B.C.221~B.C.206)に誕生。小篆よりも書くスピードが上がり、公文書に使われるようになる。 |

| 草書体 | 前漢時代(B.C.202~8)に誕生。隷書を崩した字体で、書くスピードがさらに上がったものの、読み取りが難しい。 |

| 行書体 | 後漢時代(25~220)に誕生。隷書を少し崩した字体で、草書より読み取りやすかったために広く使われるようになる。 |

| 楷書体 | 後漢時代(25~220)に誕生したものの、隋時代の官吏登用試験である科挙制の開始(598)をきっかけに標準字体へ。字を崩さずに書くため、誰が書いても同じ文字になるという点で優れていた。 |

図10を見ると、隷書体の時点で現在の漢字に近い形をしていることがわかります。

古代中国では、製紙法の改良が進み、後漢時代には筆記に適した紙が生産されました。

そのため、後漢で楷書体が誕生してからの約2000年間で字体が変化することなく、現在にまで楷書体は浸透しているのです。

基本の数字が今の漢数字につながった

甲骨文字による数の表し方は、基本の数字13種類とそれらを組み合わせた合字によって、成り立っていました。

しかし、知っての通り$~50~$は漢数字で「五十」と表し、$~50~$を一文字で表すような漢数字は用意されていません。

このことからわかる通り、基本の数字13種類だけが甲骨文字から楷書体へと変化し、現在も使われています。

マイナーな漢数字として、$~20~$は「廿」、$~30~$は「丗」と表す例が挙げられます。

漢字辞典には、「二つの十を表した字」、「十を三つ合わせた形」とあるものの、同じ経緯で楷書体になったのか、後の時代に作られたのかは不明です。

また、$~10000~$はサソリがモチーフになっていますが、サソリを漢字で書くと「萬」+「虫」で「蠆」。

こういったところに漢字の面白さを感じますね。

まとめ・参考文献

甲骨文字の数字の表し方や、甲骨文字が楷書体になるまでの流れを解説しました。

- 甲骨文字では、基本の13種類の数字とそれらを組み合わせた数字を使って数を表す。

- 甲骨文字は篆書体や隷書体などを通して、現在の楷書体へと変化した。

次の記事では、古代中国の計算方法について解説します。

甲骨文字の$~10000~$だけ、やたら書くの大変そうじゃない?

$~10000~$はサソリがモチーフになっているんだ。ちなみに、「サソリ」を漢字書くと「蠆」。

漢字と数学のつながり、面白いよね。

参考文献(本の紹介ページにリンクしています)

- 『カッツ 数学の歴史』,p.9

- 『メルツバッハ&ボイヤー 数学の歴史Ⅰ』,pp.193-194

- 『数学史 数学5000年の歩み』,pp.135-137

- 『ずかん 数字』,pp.70-74

- 『数学の歴史物語』,pp.167-171

- 木村靖二・岸本美緒・小松久男(2022)『詳説 世界史 改訂版』,pp65-93,山川出版社.

- 木村靖二・岸本美緒・小松久男(2021)『詳説 世界史図録 第4版』,pp34-53,山川出版社.

- 日本漢字能力検定協会(2015)『漢検 漢字辞典[第2版]』

コメント