数学という学問の始まりはいつか?

実は、数学は今から30万年ほど前から存在しています。

その時代にどんな数学があったかと言うと、たし算・ひき算はおろか、数を数えることよりも簡単なことが行われていました。

この記事では、数学という概念の始まりから、数を数えるという行為が確立するまでの歴史を辿ります。

| 時代 | B.C.30万年前頃~B.C.2万年前頃 |

| 場所 | 世界各地 |

「数学の始まり」の定義

一口に「数学の始まり」と言っても、人によって解釈が違ってきます。

まずは、その定義をはっきりとさせておきましょう。

「数学の始まり」の定義が曖昧だと困る

「数学の始まり」というのは、何を意味するのでしょうか?

「数学の始まり」を「負の数の始まり」と捉えると、紀元前200年ごろの中国が起源となります。

「たし算・ひき算の始まり」と捉えると、紀元前1800年頃の古代エジプトまでさかのぼります。

このように、何を始まりとするかで、答えが変わってきてしまうのです。

「数学の始まり」の定義は、人間が数学的概念を獲得した瞬間

「数学の始まり」の定義を考えるにあたり、人間の成長について考えます。

すなわち、人間が赤ちゃんとして生まれて成長していく中で、初めて獲得する数学的概念は何かということ。

当然ながら中1で学ぶ負の数でも、小1で学ぶたし算・ひき算でもなく、次のような事例が挙げられます。

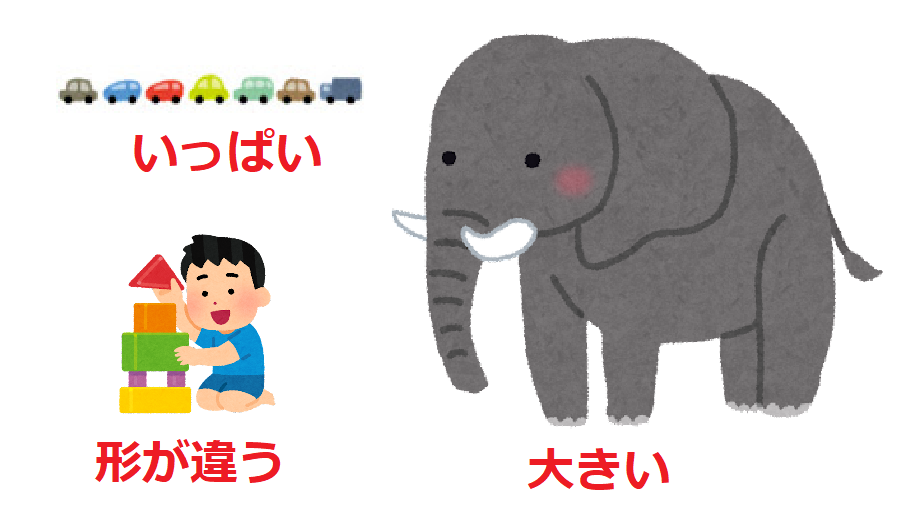

- ミニカーを並べて、いっぱいあると感じる。

- 動物園で、象が大きいと感じる。

- 積み木で遊んでいるときに、丸い積み木と四角い積み木が違うと認識する。

これらの概念はすべて、小学校以前、ものによっては幼稚園以前から認知し始めます。

そこで、「数学の始まり」=「量や大小、形の違いを認識し始めたとき」と定義し、長い人類の歴史の中で、いつから始まったのかを見ていきましょう。

「数学の始まり」は約30万年前

数学の始まりは今から30万年前頃。

どのように数学的概念を獲得したのでしょうか?

数・大きさ・形の違いに気付く

火の使用と同程度に早い段階で、以下のような数学的概念を獲得しました。

- 1匹の狼と多数の狼の違い

- 小魚と鯨の大きさの違い

- 月と木の形の違い

もちろん、この発見がどこか特定の地域、特定の部族によるものとは考えにくいです。

世界各地で遅かれ早かれ、数学が始まったことが窺えます。

数・大きさ・形の類似性に気付く

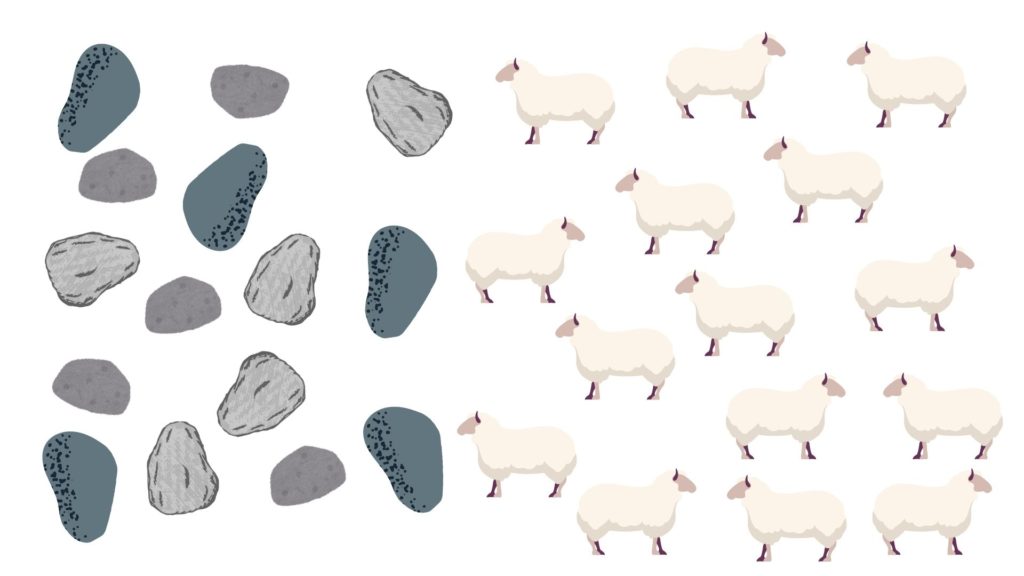

違いに気付くと同時に、類似性へと人類の思考は進みます。

これまで目に見えていただけの物体が、数・大きさ・形という概念で結びつけられた瞬間です。

- 同じ数の狼と羊

- 同じ大きさのマンモスと鯨

- 同じ形の太陽と月

多様なものが存在する世界から、抽象的に同じものや似たものの存在の気づき始めたのが、科学・数学の原点と言えるでしょう。

手や道具を使った数の数え方

数の概念については、この30万年前頃から徐々に発展していきました。

その理由は、自分が飼っている動物や持っている食料を数える必要があったからです。

数字が無いので手を使って数える

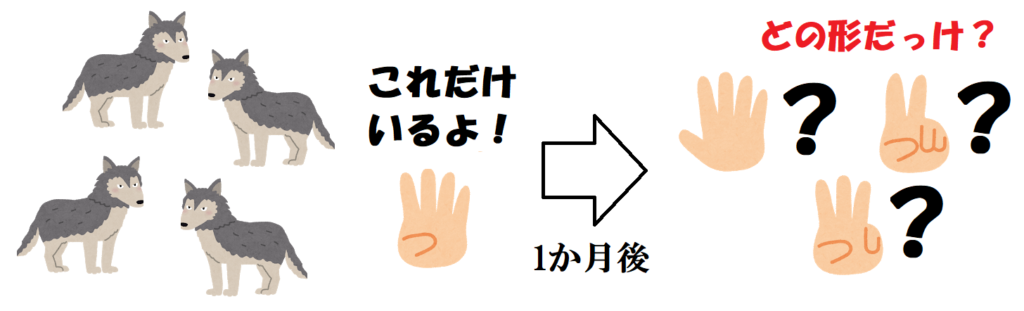

数字が無かったこの時代、どのように数を表していたのでしょうか?

同じ数を認識できるため、次の図のように狼の数と指の数を対応させていました。

当然ながら、「4(よん)」という数字や言葉は無かったため、話し相手に手を見せることで狼の数を伝えました。

ちなみに、ヒトは両手で合計10本の指があることが、現在使われている10進法の起源にもなっています。

指の本数よりも多いときは石やひもを使う

もちろん、数を指で表すには本数に限界があり、片手で 5、両手で 10 、両足で 20 までしか表せません。

そこで、それを超えるような数の場合は、以下のような方法で大きな数を表していました。

- 数えたい物と同じ数だけ小石を用意。(図5)

- 数えたい物と同じ数だけひもを結ぶ。(図6)

(出典:Unknown author / Public domain)

特にひもを結ぶ方法は、数を記録しておくことにも優れています。

南米で興ったインカ文明では「キープ」と呼ばれるひもの束(図6)を使い、結び目の位置や結び方によって表す数が違うという高度な記録方法を設けていました。

沖縄でも1900年頃まで、米や麦の収穫量を「わら」を結ぶことで記録していました。

数を記録するためのイシャンゴの骨

指や石で数えることは、ひもを結ぶことに比べて手軽ではあるものの、その数の情報を保存できません。

そこで、棒や骨片に刻み目をつけて数を記録していました。

イシャンゴの骨に数を刻んだ

その中で、数学的に最も有名なのはアフリカのイシャンゴ遺跡で見つかったヒヒの腓骨、通称「イシャンゴの骨」です。

コメント