四大文明の1つであるエジプト文明。

実は、幾何学(geometry)の発祥の地はエジプトであり、ナイル川の氾濫が大きく関わっていました。

どういった経緯で幾何学が生まれ、発展していったのかを探っていくと共に、4000年前の記録を辿る上で重要な資料となるパピルス(紙)について解説します。

| 時代 | B.C.5000年頃~B.C.1650年頃 |

| 場所 | エジプト |

エジプト文明は幾何学の発祥地

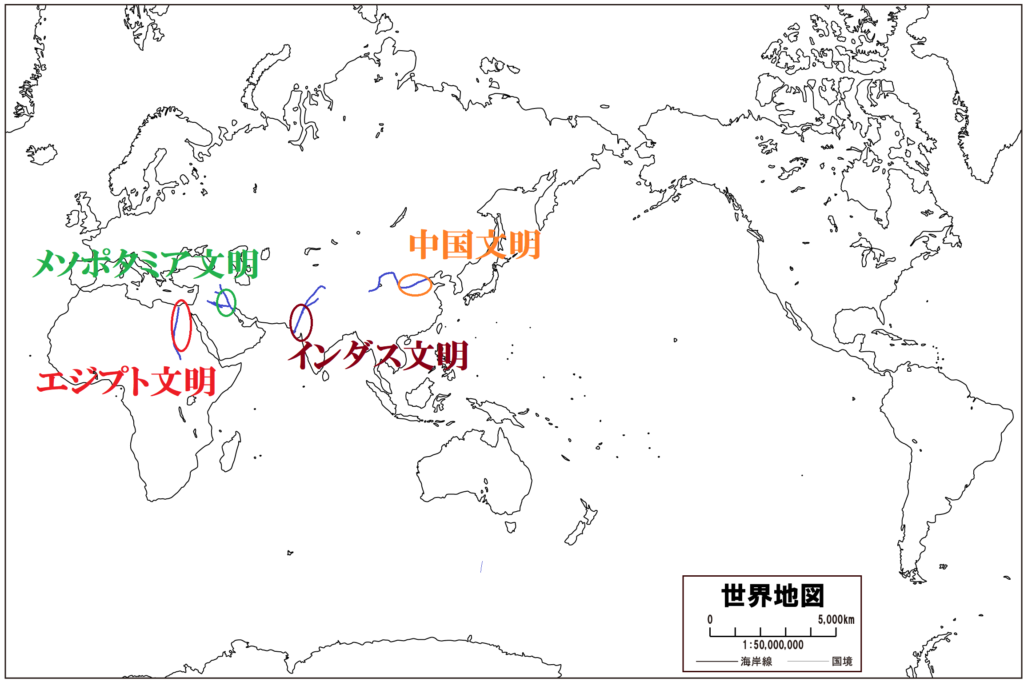

歴史の授業で習う四大文明。

どの文明においても、独自の数字が生まれ、風土に合った数学が育まれました。

エジプト文明はどのような場所にあり、そもそもどういった経緯で発展を遂げたのでしょうか?

四大文明は河川の近くで発展

エジプト文明をはじめとする四大文明は、すべて大きな河川の近くで栄えました。

(出典:白地図専門店より改変 / CC-BY-4.0)

その河川とは、以下の通りです。

- エジプト文明:ナイル川

- メソポタミア文明:チグリス川とユーフラテス川

- インダス文明:インダス川

- 中国文明:黄河

人間の食糧である作物の栽培には、水が不可欠です。

そのため、水源が近くにある場所に人が集まるのは当然と言えるでしょう。

各文明では、独自の文字が発明され、知識の伝達や蓄積が可能になり、その結果現在でも当時の暮らしを知ることができます。

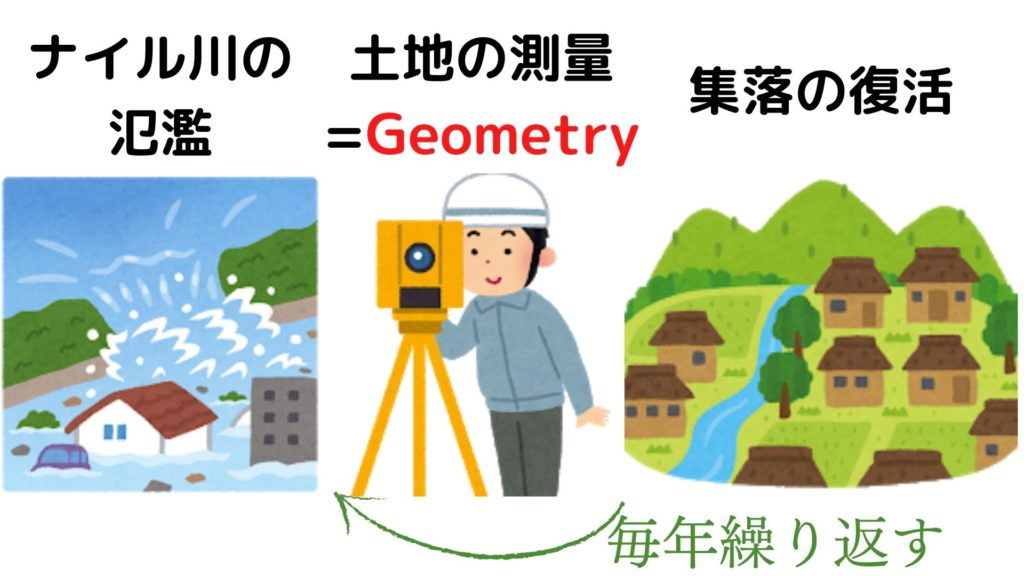

ナイル川の氾濫により幾何学が誕生

紀元前5000年頃、ナイル川沿いに人が住み始めることでエジプト文明は誕生しました。

北に地中海、東・西・南は砂漠という外敵に攻められにくい場所にあったことだけでなく、夏から秋にかけてナイル川が氾濫するため、肥沃な土壌で豊かな農作物を作ることができたのもエジプト文明が栄えた要因と言えるでしょう。

そのナイル川は毎年氾濫するため、土地を測り直す機会が多くありました。

そこで、測量技術をはじめとする実用的な数学が発展していったのです。

これが“geo”(土地)+”metry”(測量)=”geometry(幾何学)”の誕生の瞬間です。

測量士たちは、長い麻のロープを持ち、各農民に所定の広さの農地が与えられるように、土地を分割しました。

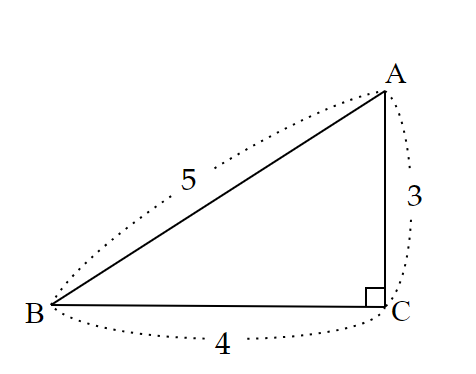

ロープには等間隔に結び目が作られ、結び目3つ分、4つ分、5つ分で直角が作れるということを理解していたこともわかっています。

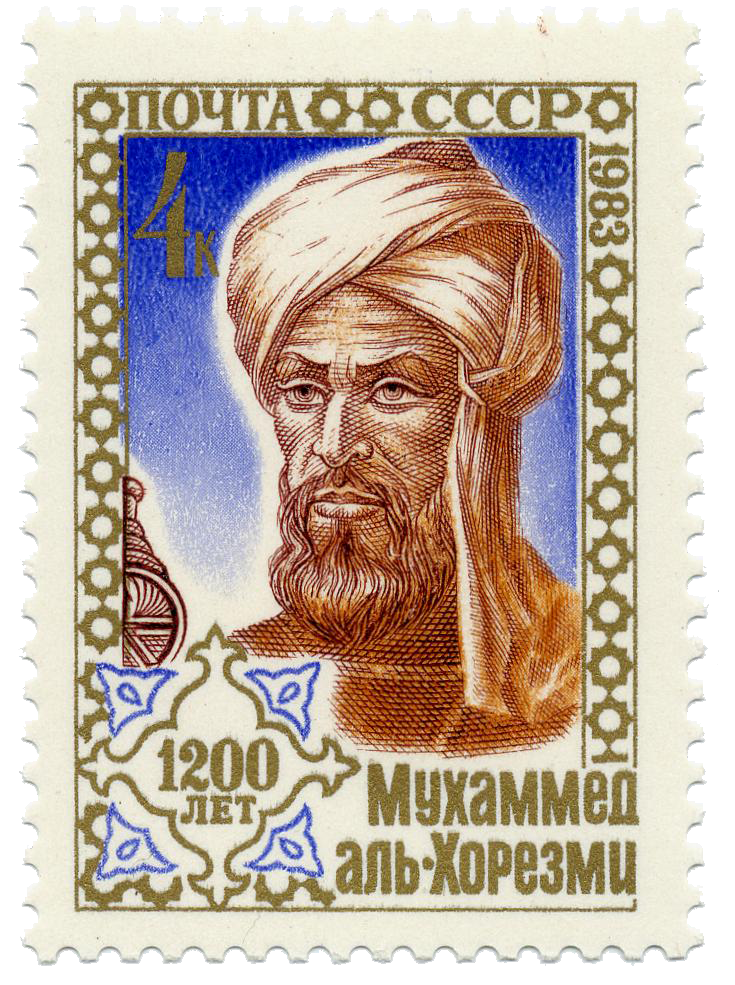

ちなみに代数(Algebra)は、イスラムの数学者アル・フワーリズミー(Al Khwarizmi , 788-850)の著書『ジャブルとムカーバラ』(Hitab al-jabr wa’l-muqabala)に由来します。

(出典:Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons)

エジプトの数学を知るための資料はパピルス

エジプトでは、文字の使用も紀元前4000年頃後半から始まり、書記や神官といった役人階級しか扱えなかったものの、その記録が現代にまで残っています。

パピルスは植物由来の紙

文字が書かれたとのは、パピルスという紙。

パピルスは、カミガヤツリという植物の茎から、1週間以上かけて作られます。

(出典:Tomisti , Public domain, via Wikimedia Commons)

パピルスの製造には多くの時間と手間がかかることから、高級品として扱われていました。

しかし、原材料であるカミガヤツリはナイル川の畔に群生していたため、人手と時間があれば、大量生産することは可能だったのでしょう。

(出典:Kurt Stüber [1] / CC BY-SA)

実際、紀元前300年頃にはパピルスがエジプトの輸出品として、世界各地に広まっています。

中国の紙の製法が8~10世紀に伝わるまでは、このパピルスが文字を記録する媒体としては主流でした。

パピルスに文字を書く際には、葦や青銅、象牙などを原材料とするスタイラス(尖筆)が使われています。

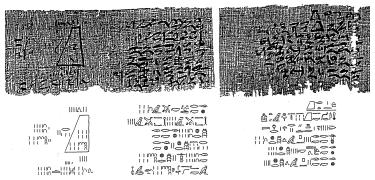

-1024x374.png)

(出典:Project Gutenberg text 10940 figure 53, Public domain, via Wikimedia Commons より改変)

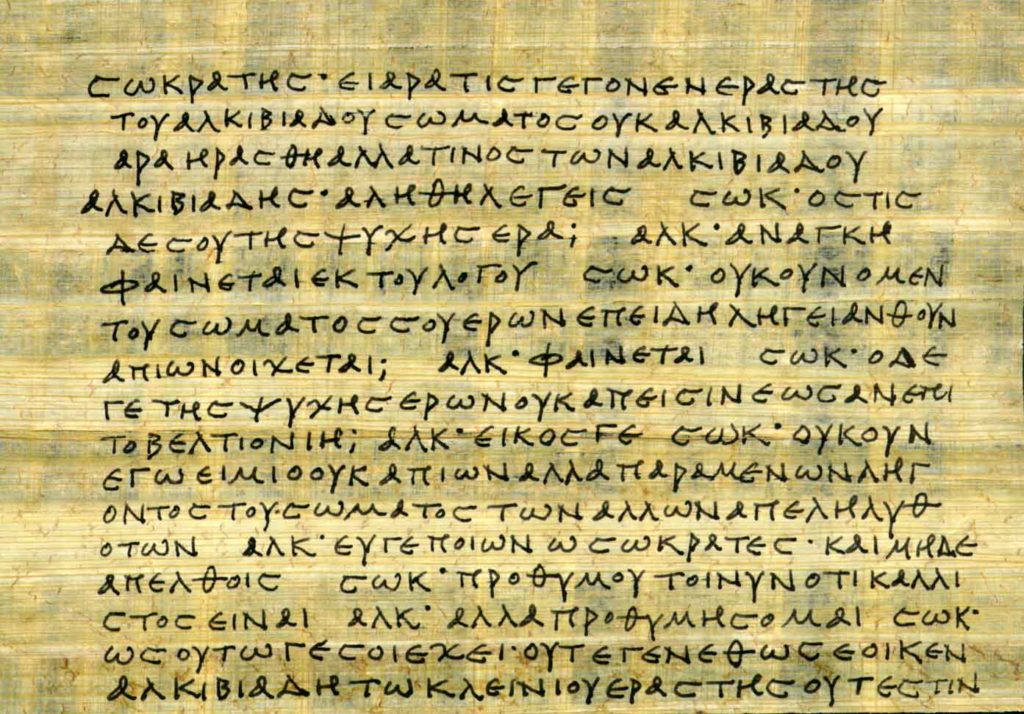

数学で最も有名なパピルスは「リンド・パピルス」

出土したパピルスの中で、エジプトの数学を知る手がかりとなっているのが「リンド・パピルス」です。

1858年にエジプトのルクソールで発見され、スコットランド人のアレクサンダー・ヘンリー・リンドのコレクションとなりました。

(出典:Paul James Cowie (Pjamescowie) / Public domain)

リンド・パピルスは紀元前1650年頃、エジプトの書記アーメスによって書かれました。(そのため、「アーメス・パピルス」とも呼ばれています)

幅約30cm、長さ5m以上もあり、簡単な計算問題だけでなく、面積や体積を求める問題、そして方程式まで幅広い分野の問題が80個以上載っています。

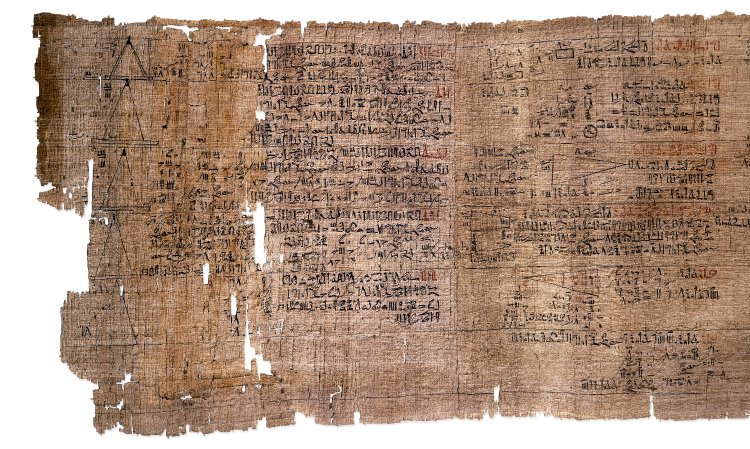

ピラミッド建設に必要な数学が書かれた「モスクワ・パピルス」

リンド・パピルスの次に有名なのが、「モスクワ・パピルス」です。

こちらは1892年にエジプトのテーベで、ロシア人のエジプト学者であるウラディーミル・ゴレニシチェフが発見しました。

載っている25個の問題すべてが、ピラミッド建設に必要な数学と関係しています。

(出典:Русский: Иероглифическая транскрипция выполнена И.И. Перепелкиным.English: Hieroglyphic trascript is made by I. I. Perepelkin, Public domain, via Wikimedia Commons)

大ピラミッドの建設が紀元前2500年頃なのに対し、このモスクワ・パピルスは紀元前1850年頃に作られたと推定されています。

ちなみに、リンド・パピルスやモスクワ・パピルスで使われている文字は、ヒエラティックという絵文字を簡略化したような文字となっています。

まとめ・参考文献

エジプト文明が発展した理由や、当時のことがわかる資料について解説してきました。

- エジプト文明は、ナイル川の氾濫により肥沃な土地を毎年得ていた。

- ナイル川氾濫後の土地測量(geo metry)が、幾何学の語源。

- 紀元前1650年頃に書かれた「リンド・パピルス」が、古代エジプト数学の情報源。

「リンド・パピルス」に書かれている内容に着目していくことで、紀元前のエジプト数学を把握することができます。

次の記事では、古代エジプトで使われていた数字について見てみましょう。

リンド・パピルスは、依然リンドさんの手元にあるの?

彼の死後、大英博物館に所蔵され、現在でも見ることができるらしいよ。

参考文献(本の紹介ページにリンクしています)

- 『カッツ 数学の歴史』,pp.5-6

- 『メルツバッハ&ボイヤー 数学の歴史Ⅰ』,pp.8-9

- 『数学史 数学5000年の歩み』,pp.17-20

- 『数学の歴史物語』,pp.xiv-10

- 『数学の流れ30講(上)』,pp.14-23

- 『フィボナッチの兎 偉大な発見でたどる数学の歴史』,pp.24-25

- 『ずかん 数字』,pp.34-41

- 竹尾「紙を選ぶ|紙の基礎知識:紙の歴史」紙の発展 2022年2月23日

コメント